如何写出高质量话术?

当我们提到话术的时候,第一反应总是那固定的文本,然后就陷入了两难:

没有话术,心里慌得很。

有了话术,照样用不上。

为什么会出现这两个问题?

一方面是话术本身的 创作质量不高。

另一方面则是话术的 使用质量不高。

一般我会把我撰写的话术称为“话术参考”,或者“话术模板”——因为话术只是代表了一种“示例”或者“可能性”。这个“参考”或“模板”本身的质量,就是前者所提的“创作质量”。

而基于这个参考和模板,如何让团队掌握并进行延伸,就是“使用质量”。

今天重点谈一下创作质量。

1

哪些内容需要用话术呈现?

前阵子帮客户梳理客户异议,我要求对方面向全体销售进行搜集。

要求:具体的问题,而非泛泛的问题。

例如“如何邀约”、“如何逼单”,这就不属于具体的问题,而“如何证明我们的教学质量”、“孩子要把更多精力放在文化课上,不愿意在我们身上投入更多时间该怎么办”,这就是具体的问题。

然后去掉重复项,收集到了三十几个问题。

接下来就需要进行分类,因为并非所有的问题,都是需要通过话术去解决的。

大体上分为四类:

1、无价值问题

例如“客户一接电话就挂掉该怎么办”、“XX样的客户(明显非目标客群)该怎么谈”等。这些问题要么无法解决,要么解决了也没有收益,不建议花精力去写话术,排除掉。

2、客观信息类问题

例如“你们讲座老师是谁”、“你们有哪些成功案例”等。这些问题,虽然可以有对应的话术,但只用话术去解决是极其单薄的。

如前面举的两个例子:

“你们讲座老师是谁”——这应该是宣传海报和文案解决的问题,而且每一次讲座老师也不一样,与其专门写个话术,不如把宣传材料做得好一些。

“你们有哪些成功案例”——同样,仅凭语言是单薄的。需要有:客户的数据统计(成功率等)、案例集、客户反馈(视频、聊天记录截图、感谢信等)等配套工具。

因此,对于这一类问题,首先需要的不是话术,而是工具——第一步应该是:站在客户及销售角度,对工具提出要求。

例如我们要做客户案例集,那么就需要提出要求,例如:案例的数量、案例所涵盖的主要客户类型、案例中应当包含的内容,如合同复印件、交付工作痕迹、客户起点-过程-终点(收益)等。

有了工具,然后再去制定工具的使用方法指引。

例如下图就是基于《升班说明会》PPT这项工具的使用说明。

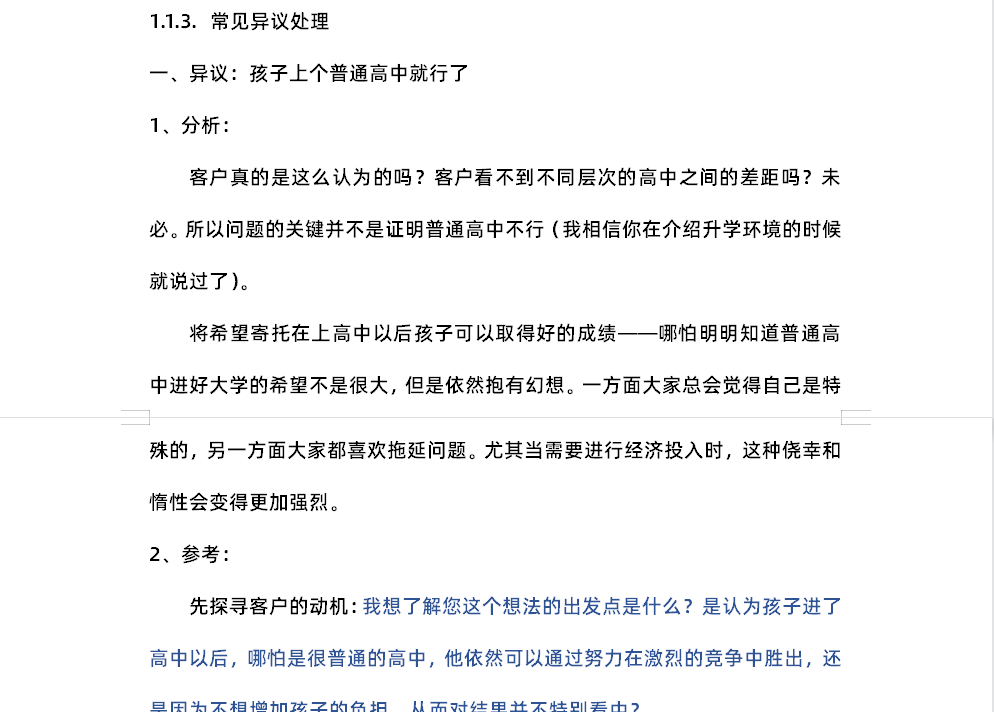

3、引导策略类问题

这类问题往往具有复杂性和不确定性。

复杂性指的是涉及的因素很多,不确定性指的是到底受哪些因素印象仅凭这个问题本身难以辨别。

举个例子:“回去要和家人沟通商量,还要去多问几个有经验的朋友”

如果仅仅是停留在“话术”这个层面,那么大概率是解决不了问题的,因为这个问题本身是有很多隐含的问题需要解决的,甚至这个问题暴露了很多前期工作的缺失。例如:到访人在决策中的地位是什么?未到访人的态度是什么?到访人自身的决心有多大?信任度缺在哪儿?(“多问几个有经验的朋友”)……

那么这类问题,虽然在细节上是有话术的,但是核心不是话术,而是策略和思路。

就需要分析:

如何提前铺垫甚至避免该问题的出现?——相当多的问题,事后弥补往往是事倍功半甚至于事无补的。善战者无赫赫战功这句话用在这里也是合适的,良好的销售过程本身就降低了一些棘手问题出现的可能性。

要解决这个问题,需要掌握哪些信息?——可以有一个检核的清单,一方面是为了让销售注意到这些方面,另一方面也是为了构建问题的全貌,从而更好地找到突破口。

在不同的情形下,如何设计解决策略?——将问题划分为几个主要的类型,例如同一个效果质疑问题,过去有过失败经历和没有失败经历,就显然是两个不同的思路了。

在特定分类策略下,有哪些参考话术?——到了这个层面,才谈得上是个话术的问题。

4、标准话术类问题

这一类才是“需要通过话术解决”的问题。注意:这个“标准”不是指要一字不差按照话术来,而是相对于前面的几个问题,有了相对可参考的“标准”。

一般适用于顾问需要主动介绍的内容以及客户提出的存在焦点的具体的问题。

2

如何撰写话术模板

我第一次写话术,是在2010年,当时原本是要求对全分公司的咨询师进行一次书面考核,在我收集了几十位咨询师的试卷后,产生了这个想法,并做了一份126页的《汇总及点评》——其中就包含了标准话术类问题和引导策略类问题。

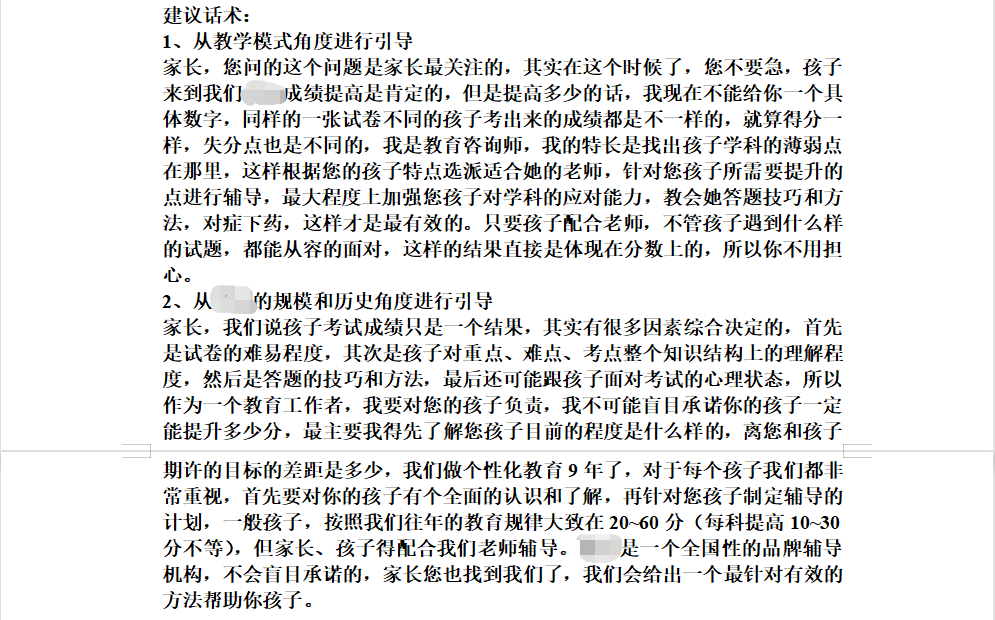

针对每个问题,分为了四个部分:

一、问题分析:对问题本身的分析。

二、话术参考:基于分析产生的话术示例。

顺便一提:同样的问题,在邀约场景和面咨场景,给到的话术是完全不一样的。

三、智慧点滴:由这个问题产生的感想。

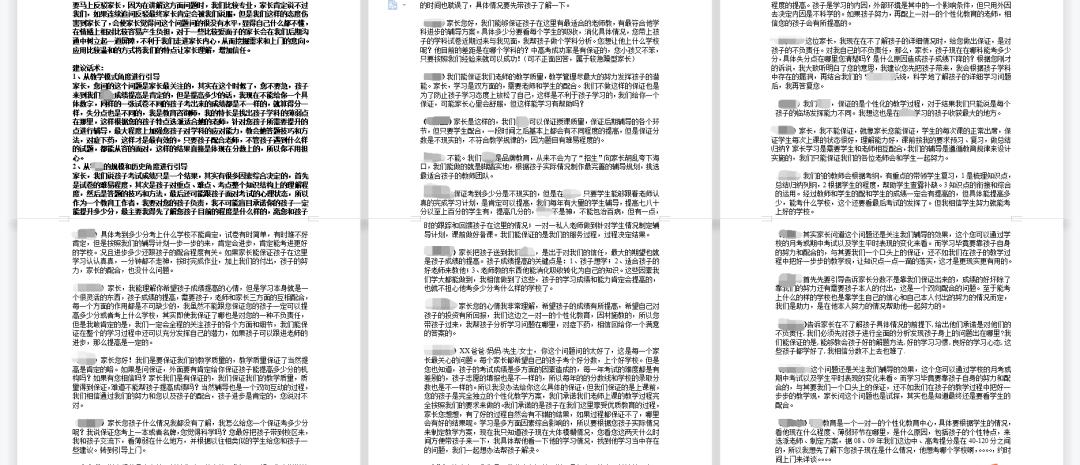

四、答卷汇总:所有人对这个问题的回答。

一方面让顾问看到其他人如何面对同一个问题,从而获取别人的可取之处;另一方面也是去体会到一些原本自以为是的回答现在站在受众角度去看不好在哪里。所以我不论回答好坏,都原样呈现。而且这样也传递了一个信号:以后有考试认真对待,你的回答所有人都会看……

这样一轮下来,体现在工作数据上,团队提升效果非常明显——因为他们参与了、借鉴了、思考了、实践了。

在以后撰写的不同类型产品的话术中,我都倾向于将分析和话术相结合——顾问得理解“为什么”,而不仅仅是“是什么”。

哪怕是偷懒版本(纯话术),也会把关键点加粗标注出来,表示这是重点,鼓励自由发挥,但是得抓住重点:

在评价别人撰写话术时,也一样是围绕着重点内容进行评价的:

小结一下:

1、不要放弃集体智慧,让集体参与到这个过程中来,一方面有助于你输出高质量的内容,另一方面更加触及核心目标——提升团队销售能力。

2、话术的使用场景是和客户沟通,话术参考的使用场景是团队学习和应用,因此需要站在“如何让团队理解、掌握并二次开发”的角度去设计一份话术参考。

3、不要怕写得烂,对于团队抛砖引玉本身就是价值,对于自己,真正去想去写去改去说,才能真正领略话术真正的含义——说话的艺术。

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6